中科院營養與健康所等在胰腺癌肝轉移的分子特征研究中取得進展

發布日期:2021-01-20 閱讀次數:347 來源:中國科學院上海營養與健康研究所

摘要:

近日,中國科學院上海營養與健康研究所研究員李虹、李亦學研究組,與上海交通大學附屬仁濟醫院主任醫師孫勇偉、研究員薛婧、主任醫師王理偉及研究員張志剛團隊合作的研究成果,以Integrated genomic and transcriptomic analysis reveals unique characteristics of hepatic metastases and pro-metastatic role of complement C1q in pancreatic ductal adenocarcinoma為題,在線發表在Genome Biology上。

胰腺癌惡性程度高,5年生存率低。臨床上,美國國立綜合癌癥網絡(National Comprehensive Cancer Network ,簡稱NCCN)指南不推薦對轉移性胰腺癌患者進行手術治療,且化療效果有限,中位生存期僅為6.9個月,這使得胰腺癌診治相關研究較為困難。目前,對胰腺癌轉移的研究大多基于細胞系、小鼠模型、穿刺樣本或尸檢樣本。這些樣本雖然能幫助發掘胰腺癌轉移的分子機制,但提供的信息有限,特別是在轉移灶轉錄組特征的解析上。

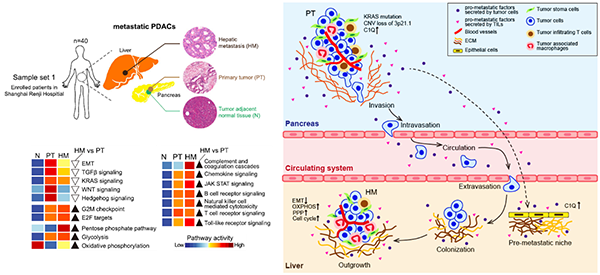

肝轉移性胰腺癌占所有胰腺癌的一半以上。孫勇偉團隊的前期臨床實踐證實,對于高度選擇的、原發腫瘤位于胰體尾的肝寡轉移胰腺癌患者,原發灶與轉移灶同期手術可使患者的生存獲益明顯,中位生存期可達16.8個月。基于這些臨床實踐,科研人員利用外顯子組以及轉錄組測序技術對前期獲得的、寶貴的未經術前治療的配對胰腺癌原發灶和肝寡轉移灶手術切除標本進行了分子特征的解析。

科研人員破譯了胰腺癌肝轉移灶與原發灶的異質性,證實胰腺癌的轉移是一個多階段多步驟的過程。腫瘤細胞與腫瘤的微環境相互作用、相互適應促進了胰腺癌細胞在肝臟中的定植生長。早期階段,胰腺癌細胞內中KRAS的突變,3p21.1拷貝數的刪失以及EMT的激活促進了腫瘤細胞從原發灶的散播。在血液循環及遠處定植后,其最主要的任務變成了如何生存下來,如何進一步的生長增殖,成為一個“合格”的定植灶。定植肝臟后,播散的腫瘤細胞重獲上皮表型,同時其能量代謝得以重塑獲得更強的氧化磷酸化,磷酸戊糖通路及有氧糖酵解,這些均為腫瘤細胞的定植生長提供了必要基礎。這種原發灶“高侵襲”轉移灶“高增殖”的特性可能為臨床同期手術獲益的理論基礎。腫瘤微環境在轉移中同樣發揮了重要作用,原發灶及轉移灶間質中顯著表達的M2型巨噬細胞來源的經典補體C1q,在體外實驗中被證實可以促進胰腺癌細胞的侵襲轉移。轉移灶相比原發灶富含CD8陽性的T細胞,這提示了肝轉移胰腺癌免疫治療的可能性。

仁濟醫院膽胰外科醫生楊建宇、營養與健康所博士林平以及仁濟醫院膽胰外科醫生楊敏威為論文共同第一作者。研究工作得到國家自然科學基金、上海高水平地方高校創新團隊、中科院青年創新促進會等的支持。

胰腺癌配對原發灶以及肝寡轉移的分子圖譜研究,揭示轉移灶獨特的分子特征以及C1q促進胰腺癌轉移的作用

相關新聞

醫學科普,聽得懂更要講得對

新一輪科技革命推動醫學科技迅速發展,新裝備、新技術、新藥、新方案等已深度影響“促、防、診、控、治、康”各環節,這也為健康科普提供了高水平的傳播內容和傳播載體。醫學科普是以通俗易懂的方式將健康領域的科技知識、科學方法、科學思想和科學精神傳播給公眾,旨在培養公眾的健康素養,幫助公眾學會自我健康管理的長期性活動。建設健康中國,醫學科普工作具有重要意義和獨特作用。

9955個小時之前

基于質量源于設計路線的生物類似藥質量研究

25003個小時之前

淺談AI技術在COVID-19診療中的應用

25170個小時之前

“OK鏡”市場迎來變數?療效及安全備受關注

25170個小時之前