循證生物材料研究相關概念和方法介紹

發布日期:2022-08-17 閱讀次數:12125 來源:中國醫藥報

摘要:

生物材料研究于20世紀中期出現,如今已逐漸發展成為一個涉及多學科、多功能的研究領域,包括但不限于材料學、化學、物理學、生物醫學、機械和臨床工程。進入21世紀,生物材料研究重點從“材料”轉移到“生物”。

生物材料研究的本質和初衷是解答科學問題和滿足未被滿足的醫療和臨床需求。如何更好利用生物材料文獻中的研究數據并將其轉化為有助于解決具體問題的科學證據,如何將收集到的非臨床和臨床前研究數據更有效地用于支持基于創新生物材料技術的特定醫療器械或療法的臨床轉化,是當前急需解決的問題。

循證生物材料研究為解決上述問題提供了一個可行方法。循證生物材料研究是指為解答生物材料研究中的科學問題,采用以系統評價為代表的循證研究方法生成證據并評價證據質量,從而為生物材料研究、開發、應用和轉化提供參考依據的研究。循證醫學對醫學實踐產生了巨大影響,循證生物材料研究有望有力推動生物材料領域研發和成果轉化。

生物材料研究和產品轉化特點

1986年,歐洲生物材料學會共識會議將生物材料定義為“一種用于醫療器械的無生命材料,其目的是與生命系統相互作用”。根據這一定義,生物材料主要用于植(介)入醫療器械。2018年,國際生物材料定義共識會議將生物材料重新定義為“一種設計成特定形態,通過與生命系統相互作用,能夠直接影響治療或診斷進程的材料”。這一定義使生物材料的概念和應用范圍從醫療器械擴展到醫療產品,不僅包括植(介)入醫療器械、體外診斷試劑和設備、組合產品,也包括藥物和生物制品。最初定義和更新定義都強調生物材料的科學性(與生命系統相互作用)和應用性(影響治療或診斷過程)。

生物材料科學的特點是多學科、多樣化以及需求驅動,其本質是探究屬于生物材料范疇的各種材料的合成/加工-結構-性能之間的關系。因此,生物材料科學遵循材料科學的傳統研究方案,又超越材料科學,更關注生物/醫學相關問題。此外,臨床應用及醫療產品的合理設計需求使生物材料還需要具備工程特性。生物材料工程使生物材料通過設計成為具備特定功能的醫療產品,最終應用于臨床。

對于生物材料技術和醫療產品之間的轉化研究,迫切需要科學證據來證明相關技術在目標人群中預期用途方面的安全性和有效性。通過收集、篩選、評價和整合大量生物材料文獻和研究數據,并據此提出科學證據,有助于評估生物材料醫療產品安全性。

生物材料研究的科學本質決定開發新型生物材料是該領域研究的重要部分,而新型生物材料性能也需要經過實驗驗證。組織、選擇、評估和整合具有相同預期功能的已開發材料的相關研究數據并生成證據,進一步評估證據質量,有助于論證新型生物材料研究設計的可行性和有效性。

當前,生物材料研究需要一種新方法體系,即從個體研究產生的數據中尋找科學證據,用來解決特定科學問題。

循證醫學起源和循證方法

循證醫學對推動醫療領域研究發展起到了巨大作用,循證研究方法在生物材料領域同樣具有重要價值。

20世紀80年代,國際臨床流行病學不斷發展完善,醫學科研方法趨于成熟,大量臨床研究證據被公布,并逐漸被用于指導醫學實踐。一批活躍在臨床醫學和臨床流行病學領域的國際學者提出基于證據的臨床實踐的重要性,開始思考如何系統地總結、評價和傳播證據,將其用于指導醫學實踐。1990年,加拿大麥克馬斯特大學學者將嚴格評價后的文獻知識用于幫助醫生作出臨床決策,產生了有別于傳統臨床決策模式的新模式,并用“Evidence-based medicine”描述新模式特點。

1991年,“Evidence-based medicine”在文獻中被正式發表并沿用至今。1992年,麥克馬斯特大學幾位學者聯合美國的一些醫生成立循證醫學工作組,并在《美國醫學會雜志》(JAMA:The Journal of the American Medical Association)上發表了標志循證醫學正式誕生的宣言文章。

1996年,有研究者將“循證醫學”定義為“慎重、準確、明智地應用所能獲得的最好研究證據來確定個體患者的治療措施”。2000年,該定義被更新為“慎重、準確、明智地應用所能獲得的當前最佳研究證據,同時結合臨床醫師個人專業技能和長期臨床經驗,考慮患者的價值觀和意愿,制定具體治療方案”。2014年,“循證醫學”定義被完善為“臨床實踐需結合臨床醫生個人經驗、患者意愿和來自系統評價的證據”。

獲取最佳證據是實踐循證醫學的重要環節,證據分級體系是決策者獲取最佳證據過程中必不可少的工具。以1986年提出的“證據五分法”為代表的證據分級方法,主要關注研究設計,以隨機對照試驗為最高質量證據。隨后提出的證據分級系統在研究設計的基礎上,考慮精確性和一致性,以系統評價/Met a分析作為最高級別證據,主要代表為英國牛津大學循證醫學中心于2001年推出的OCEBM標準。2001年,美國紐約州立大學下州醫學中心提出“證據金字塔”,將動物研究和體外研究納入證據分級系統,拓展了證據范疇。該分級體系中,系統評價/Meta分析同樣被認為是最高級別證據。

系統評價運用系統、透明的方法全面收集和篩選針對同一問題的所有原始研究,嚴格評價所納入研究的真實性,是從海量文獻中篩選信息的有效途徑,高質量的系統評價是醫療衛生保健決策的有力證據。Meta分析是對數據進行整合的一種統計學方法。Meta分析可能但不一定是系統評價的一部分,僅當所納入研究具有足夠同質性時,才使用Meta分析來合并不同研究的數據,以實現研究結果的定量綜合。應用Meta分析,可以增加樣本量,減少因隨機誤差引起的結果差異,提升效應量估計精度,提高統計分析效率。運用了Meta分析的系統評價為定量系統評價,沒有運用Meta分析的系統評價為定性系統評價。

系統評價具有傳統綜述所不具備的優勢。傳統綜述可以幫助研究者在短時間內了解某一專題的研究概況和發展方向,但缺乏客觀方法,對所搜集的資料也不要求全面。系統評價則強調全面收集資料,采用科學、嚴格的方法篩選和評價文獻,得出解答當前問題的最佳結論。

循證醫學是醫學科學自我反思的結果。通過反思經由科學實驗獲得的若干臨床證據的有效性,循證醫學致力于為患者提供更有效的臨床證據。循證思維范式在臨床醫學領域獲得成功后,藥學、影像學、基礎醫學等其他醫學領域也開始借鑒循證醫學思維范式,相應學科蓬勃發展;將循證研究方法應用于生物材料領域,有望推動生物材料研發創新和成果轉化。

循證方法在生物材料領域得到應用

系統評價是循證研究的重要方法。系統評價通過全面總結針對具體研究問題的研究數據而產生證據,而證據質量分級決定生物材料研究或轉化方向。

不同于系統評價僅對納入原始研究的偏倚風險進行評估,證據質量分級是對系統評價報告結局指標可信程度的評價。現有證據分級體系多通過評價所納入研究的偏倚風險或局限性、證據一致性、證據適用性對證據質量進行分級。以目前廣泛應用的GRADE為例,該體系主要從五個降低證據質量因素(偏倚風險、不一致性、間接性、不精確性、發表偏倚)和三個提高證據質量因素(大效應量、存在劑量-效應關系、負偏倚)出發,將證據質量分為高、中、低、極低四級。

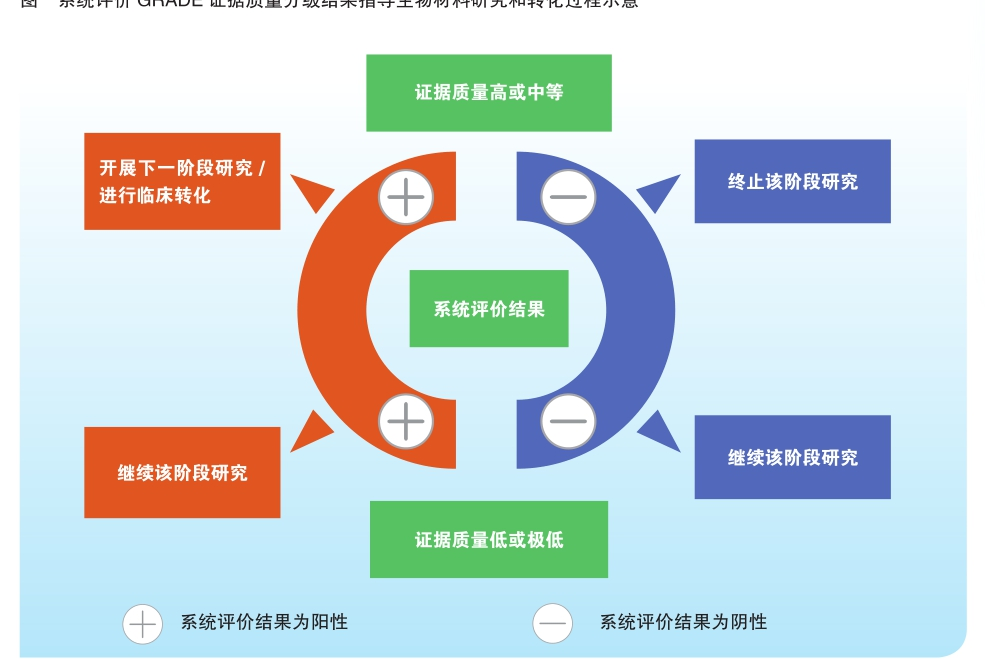

系統評價GRADE證據質量分級結果在指導生物材料研究和轉化實踐中,當系統評價結果為陽性時(干預措施有效),證據質量越高,則對研究結果進行轉化越有信心,即當證據質量為“高”或者“中”時,則建議進行下一階段研究或者臨床轉化;當證據質量為“低”或者“極低”時,則建議開展高質量研究以進一步確證結果。當系統評價結果為陰性時(干預措施無效),證據質量越高,則越確信不應該對研究結果進行轉化,即當證據質量為“高”或者“中”時,則建議不應該基于現有研究結果開展下一階段研究或者進行臨床轉化;當證據質量為“低”或者“極低”時,則建議開展高質量研究以進一步確證結果(見圖)。證據質量分級是解讀系統評價結果的關鍵,經過質量分級的系統評價證據才是指導生物材料研發和轉化的基石。

系統評價的制作過程具體包括九個步驟:形成具體的與生物材料相關的研究問題、確定研究納入和排除標準、實施系統全面的文獻檢索、篩選符合納入標準的文獻、選擇合適的工具評價納入文獻的偏倚風險、提取相關信息、定量或定性綜合數據、報告和解釋結果、定期更新系統評價。其中,最重要的步驟是提出具體的與生物材料相關的研究問題。一個有價值的研究問題必然從已有知識中產生,閱讀文獻并找出研究空白是提出有價值研究問題的有效途徑。在構建具體的研究問題時,推介采用“PICO”概念模型。P(Population/Problem)指研究對象或特定疾病,I(Intervention/Exposure)指干預措施或暴露因素,C(Comparison/Control)指對照措施,O(Outcome)指結局指標。

經過在醫學臨床研究領域的廣泛應用,目前,以系統評價為核心的循證研究工具和方法已經形成了完整的方法學體系。生物材料研究與醫學研究不同,如何在生物材料領域科學地實施系統評價,是仍需進一步探索的問題。例如,基于體外研究的系統評價,現在尚缺乏國際公認的偏倚風險評價工具;基于動物試驗和/或體外實驗的系統評價,尚缺乏國際公認的報告規范等。

生物材料醫療產品研發和轉化是一個多階段的復雜研究過程,涉及多種研究手段,包括體外研究、動物試驗以及臨床評價等。循證醫學在臨床流行病學方法學體系發展完善的基礎上產生,因此,建立完善的生物材料研究方法學體系是實踐循證方法的基礎。完善的生物材料研究方法學體系應包括嚴謹科學的試驗/實驗設計方法與實施標準、規范化報告研究過程和結果的報告指南,以及其他降低/避免研究結果偏倚的方法(如研究方案的預先注冊制度等)。在完善的方法學體系指導下開展生物材料研究,是確保研究結果真實可靠的前提,是促進生物材料研發和臨床轉化的基礎,也是提高研究透明度和可重復性的重要手段,需要研究者進一步探索。

相關鏈接

循證生物材料研究相關案例

●體外材料性能研究系統評價

2019年,《牙科材料》(Dental Materials)刊發的一篇文章體現出生物材料非臨床性能研究開展循證研究的意義。

文章指出,工業間接復合塊(ICs)是一種新型牙科材料,與傳統陶瓷和復合材料相比具有許多優點。然而,ICs與復合水泥之間的黏結強度較差,導致力學性能不足,影響了修復體壽命。實驗室測試表明,各種表面處理方法對于提高ICs與復合水泥的結合強度很重要。但對于哪種表面處理是最有效的方法,業內沒有達成共識。為此,研究者對已有相關體外研究文獻進行了綜述和分析,通過循證方法確定提高兩種不同工業間接復合塊 PICN和ICDFs結合強度的最佳表面調節方法。該研究可為后續口腔生物材料的設計和開發提供思路,為實驗室和臨床研究提供依據。

文章顯示,系統評價結果表明,化學腐蝕、通用底漆、氧化鋁空氣磨損、硅烷偶聯劑是優化老化條件下PICN材料與ICDFs結合強度的最佳表面處理方法。同時,作者指出,支持上述結果的實驗數據有限,應謹慎解釋臨床應用效果,需要進一步通過實驗室和臨床研究確定表面處理方法對材料結合強度的長期影響。

●臨床前動物試驗研究

2021年,《生物活性材料》(Bioactive Material s)刊發的一篇文章體現出在臨床前動物試驗階段開展循證生物材料研究的意義。

文章指出,鎂及其合金為代表的生物可降解金屬具有良好的綜合力學性能、生物降解性和成骨作用,具有開發為骨修復生物材料的應用前景。對生物可降解金屬材料的探索一直是骨科生物材料研究領域的熱點工作。動物試驗對骨填充材料的有效性及安全性評估至關重要,目前已有一些動物試驗對可降解金屬植入物在動物模型中的生物相容性、體內降解、成骨及骨缺損修復等進行了不同程度研究,但仍存在一定局限性,如動物模型過度簡化、觀察時間短、評價指標單一、報道結果存在矛盾等。為評價可降解金屬對骨缺損修復的安全有效性,評估其向臨床轉化的可行性、受益和風險,為開展臨床試驗提供參考依據,作者運用系統研究方法,梳理了評價相關可降解金屬安全性有效性的動物試驗,對材料成分、植入物形態設計、動物模型、解剖部位、骨缺損模型構建及隨訪時間、骨缺損臨界尺寸及修復效果、植入物降解性能等指標進行了分析。

文章指出,定性系統評價和定量Meta分析結果均顯示,鑒于所納入研究在動物模型、解剖部位、臨界骨缺損等方面的差異性,生物可降解金屬與傳統不可降解金屬、可吸收高分子材料、生物陶瓷、骨移植材料相比,在動物模型中顯示出不同的骨缺損修復和降解結果。總體而言,所納入研究在實驗設計方面存在局限性,證據質量評估結果均為 “非常低”。文章作者認為,要實現可降解金屬修復骨缺損的臨床轉化,需要相應循證證據,建議規范并標準化相關動物試驗設計,進一步探究可降解金屬在動物模型中骨缺損修復的效果。

相關新聞

醫學科普,聽得懂更要講得對

新一輪科技革命推動醫學科技迅速發展,新裝備、新技術、新藥、新方案等已深度影響“促、防、診、控、治、康”各環節,這也為健康科普提供了高水平的傳播內容和傳播載體。醫學科普是以通俗易懂的方式將健康領域的科技知識、科學方法、科學思想和科學精神傳播給公眾,旨在培養公眾的健康素養,幫助公眾學會自我健康管理的長期性活動。建設健康中國,醫學科普工作具有重要意義和獨特作用。

8500個小時之前

基于質量源于設計路線的生物類似藥質量研究

23548個小時之前

淺談AI技術在COVID-19診療中的應用

23715個小時之前

“OK鏡”市場迎來變數?療效及安全備受關注

23715個小時之前