中國罕見病藥物支持政策梳理(下):準入和供應

發布日期:2021-11-26 閱讀次數:12878 來源:中國食品藥品網

摘要:

備受關注的2021年國家醫保藥品目錄準入談判剛剛結束,高值罕見病用藥是否會被納入醫保是行業關注的重點。近年來,國家出臺了一系列政策,以加速罕見病藥品審評審批和提高罕見病藥品的可及性,罕見病藥物保障政策利好涉及藥物從研發注冊到上市使用的各個階段。

罕見病藥物準入相關政策——積極構建多層次罕見病藥物保障體系,國家和地方醫保相補充,緩解患者支付壓力

2020年《中共中央 國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》提出,到2030年,要全面建成以基本醫療保險為主體,醫療救助為托底,補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的醫療保障制度體系。

國家層面:調整全國基本醫保目錄優先考慮罕見病用藥

2018年,國家醫保目錄首次大面積納入罕見病藥物。2020年3月1日,2020年版醫保目錄正式實施,同時根據國家醫保局的通知,2019年版醫保目錄同步失效。2020年版醫保目錄新納入七個罕見病藥物,涉及亨廷頓舞蹈癥、多發性硬化、特發性肺纖維化等罕見病。

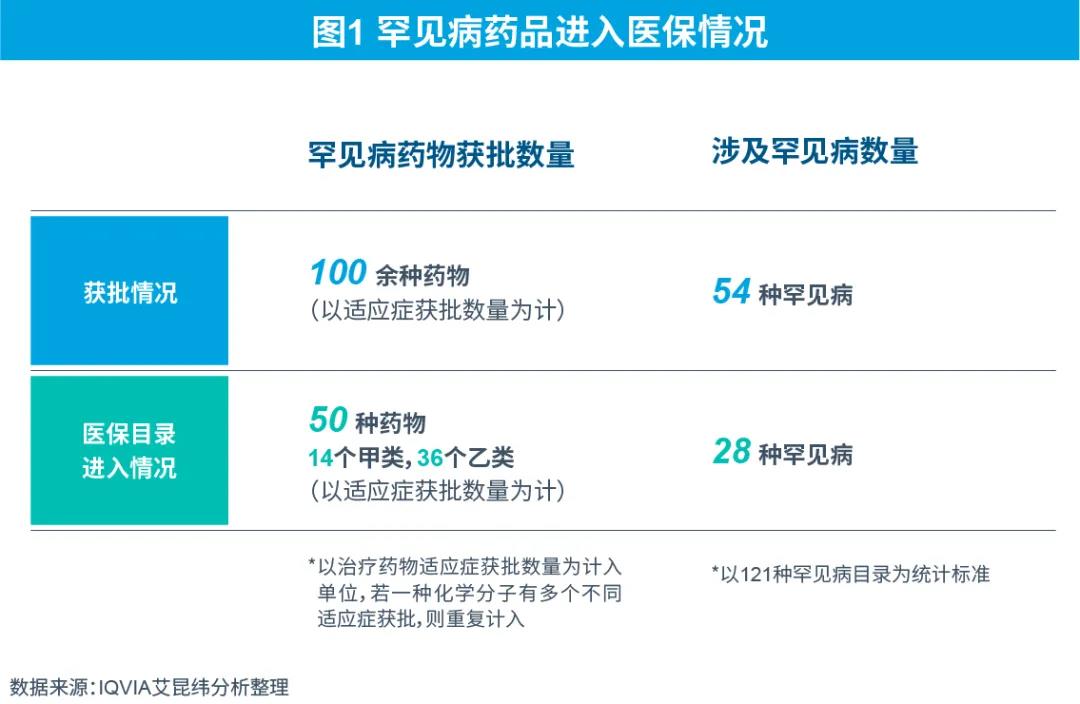

以第一批罕見病目錄中的121個病種為基礎,截至2021年10月21日,我國已有100余次適應癥獲批(以治療藥物適應癥獲批數量為計入單位,若一種化學分子有多個不同適應癥獲批,則重復計入),涉及54種罕見病。此外,仍有20余種罕見病在“超適應癥”使用治療藥物。而在獲批了適應癥的藥物中,已有50種藥物(同上,以適應癥計)被納入國家醫保目錄,其中包括14個甲類和36個乙類(同上,以適應癥計),共涉及28種罕見病。

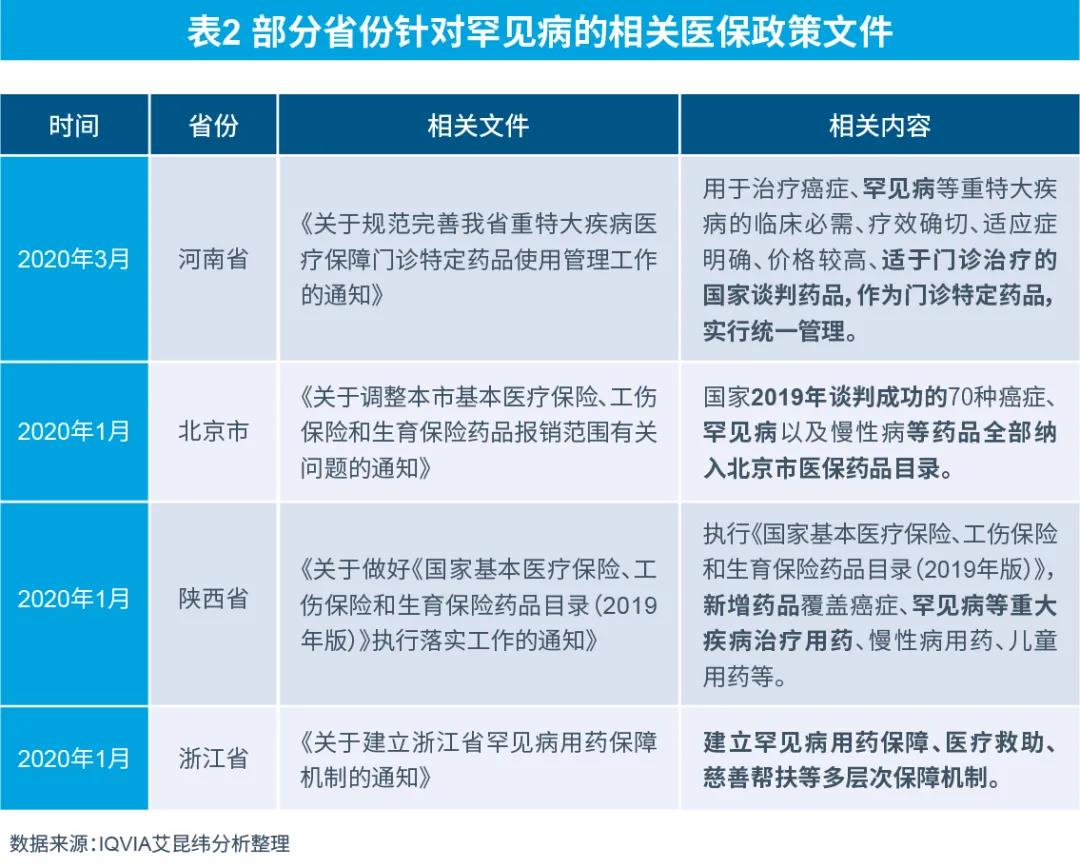

省級行政區層面:地方基金加強保障罕見病用藥

為減輕罕見病患者用藥的負擔,國家及省市級層面出臺了不同層次的保障措施,針對罕見病藥物保障上,各省份也在積極探索“1+N”模式,努力建立多方共付的支付保障體系。

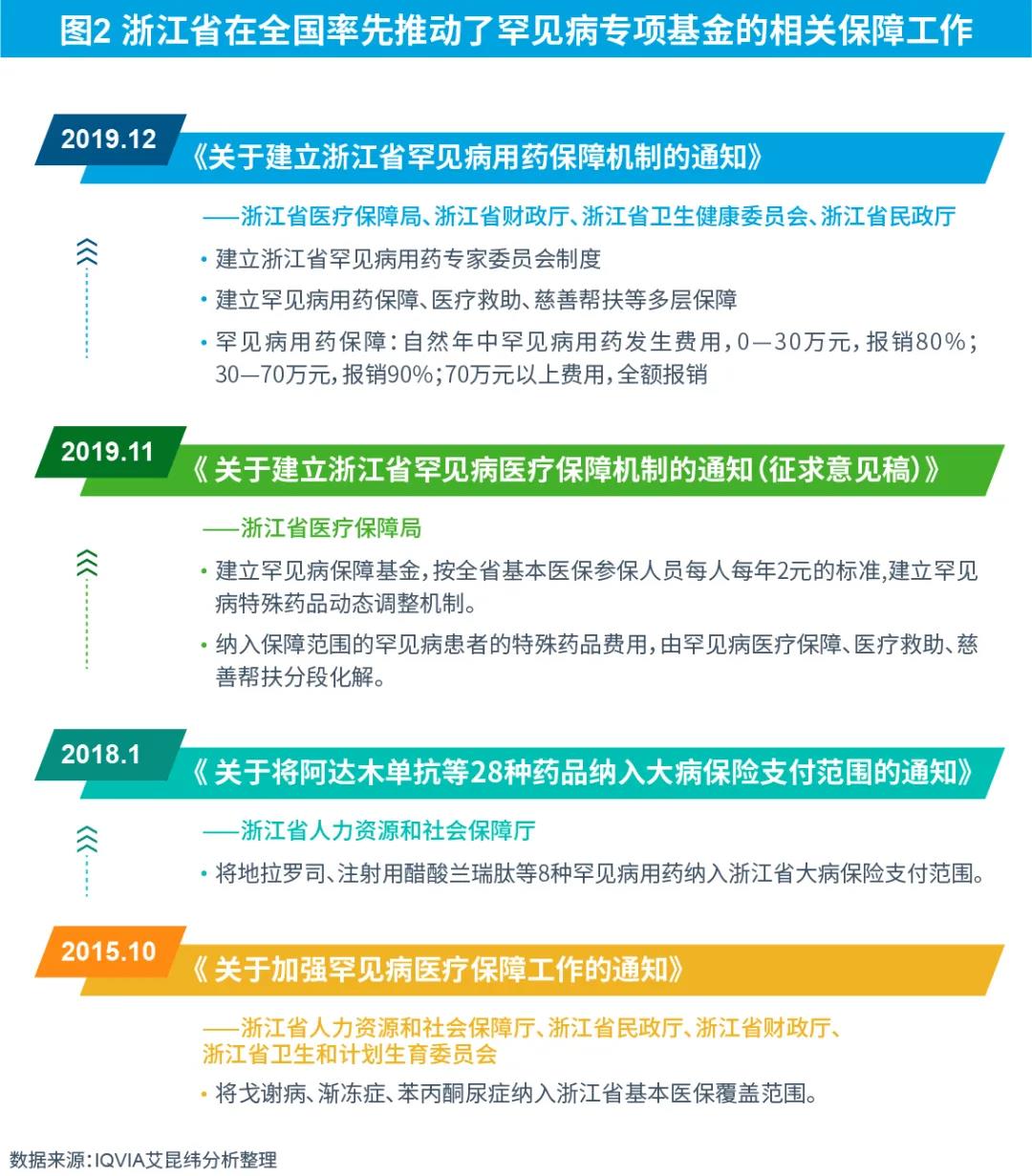

“浙江模式”具有借鑒意義

我國經過多年對罕見病保障政策的探索,在不同省份形成了不同模式。其中,浙江省作為對罕見病藥物保障有較長歷史的地區,其保障層次多元、保障力度大,具有借鑒意義。

浙江省醫療保障制度體系以覆蓋全民、多層次可持續為原則,可分為四個層次。其中,基本醫療保險為保障主體,大病保險與專項基金為延伸,醫療救助為托底,商業健康險為補充。

浙江省推行的大病談判與專項基金模式,可被視為地方探索罕見病保障的標桿。截至目前,大病目錄與罕見病保障基金共覆蓋9種罕見病、9種藥物:

雖然浙江省在罕見病醫療保障方面取得了一定成效,但隨著新的罕見病藥品上市,大部分罕見病藥物的可及性仍存在問題。在此背景下,浙江省通過健全醫療救助,鼓勵普惠性商業保險,進一步疊加多元支付層次。

浙江省在各個地級市設立了醫療救助專項。專項救助資金由省財政通過民政救助渠道予以補助,救助范圍包括特困、殘障、低保人員。通過資助困難人員參加基本醫保,減輕個人負擔部分的醫療費用,最大限度減少因病致貧、因病返貧現象。值得一提的是,特困供養人員的住院基本醫療費用可全額被救助資金覆蓋。

為了進一步彌補罕見病保障缺口,浙江省也大力推行普惠性商業保險:目前為止,已經推出14種普惠險產品,覆蓋10個城市;各地普惠險產品已經總計覆蓋多發性硬化、脊髓型肌萎縮、黏多糖貯積癥等40余種罕見病,其中肢端肥大癥等8種罕見病被超過5個城市的商業保險覆蓋;在商業保險的特藥清單中,也不乏一些年治療費用超過100萬元的高值罕見病藥物,比如諾西那生鈉、依洛硫酸酯酶-α;對于存在既往病史不保的普惠險產品,既往病史限制通常不包含罕見病。浙江模式初步建立起對部分罕見病的有效保障體系,并逐漸打開罕見病高值藥物的可及性通道。

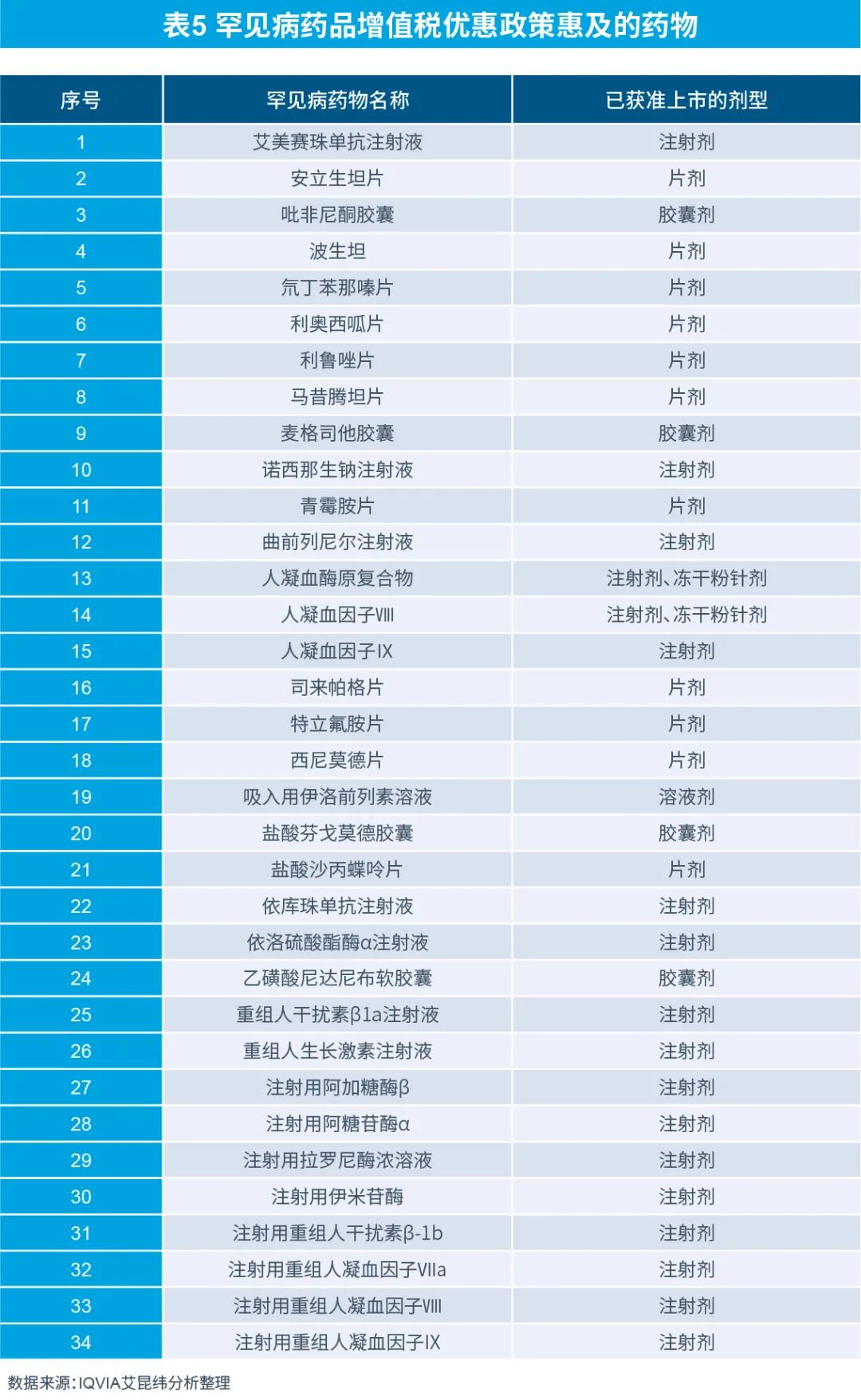

罕見病藥物供應相關政策——降低進口罕見病藥品增值稅率

第一批名單中惠及21個罕見病藥品和4個原料藥,第二批名單惠及14種罕見病藥物,具體匯總如下: